先日、『遊牧夫婦 はじまりの日々』(角川文庫)のプロローグ全文をアップした勢いで、続編にあたる『中国でお尻を手術。遊牧夫婦、アジアを行く』(ミシマ社)のプロローグ全文もアップすることにしました。なかなか読まれる機会がなくなってしまったので、ひとまずプロローグだけでも読んでもらうことができたらと。

TBSラジオ《朗読・斎藤工 「深夜特急 オン・ザ・ロード」》が、今週は沢木耕太郎さんがいろいろと語る内容になっていて、その中で沢木さんが、”深夜特急”の旅は、人生の中で一度切りのものだった、と話されていました。あのような旅をまたしたいと思ってたけれど、結局その機会が来ることはなかったと。

自分も、長旅を終えたあと、また長い旅に出たいと思っていたけれど、結局、”遊牧夫婦”の旅は、人生で一度切りのものになるのだろうと最近確信するようになっています。だからこそ、もっと広く読まれたい。少しでも読んでもらえる可能性を広げたいです。よかったら第2巻にあたる『中国でお尻を手術。』も、プロローグだけでも読んでいただけたら…!そしていつか文庫化される日がきますように…。

0 プロローグ

「……起きや、起きや。おーい……」

けだるさを身体に感じながらゆっくりと眼を開けると、遠くには白い壁、その手前には複雑そうな医療機器、目の前には妻・モトコの顔があった。彼女はぼくの目を見ると、笑顔で言った。

「あ、起きた? 無事に終わったで……」

ぼくは「ああ」と、モトコの言葉で起きたような顔をした。しかしじつは、その少し前にすでに目を覚ましていた。目を覚ますとすぐに、自分が病院のベッドで寝ていることを思い出したが、身体がだるかったこともあり目は閉じたままでいたのだ。

そのときはまだ尻にカメラが入っていた。そしてカメラが尻の穴からスルッと抜け出る妙な感覚を感じながら、ああ、終わったんだ、と全身の力を抜いた。モトコの声を聞いたのはその直後のことだった。

「うわ、まぶしいな……」

そう思いながら目を開けると、彼女はちょっと興奮した様子で付け加えた。

「ポリープ、取れたで!」

身体はだるいままで力は入らなかったが、モトコのその言葉を聞いて、「そうか、よかった……」と、ますます力が抜けていった。

ぼくはこの日、人生初めての手術を受けた。大腸ポリープを内視鏡で切除するという簡単なものだったとはいえ、自分にとってはとても大きな出来事だった。

手術後しばらくは、まだ麻酔でウトウトしながら、尻に穴の開いた内視鏡用の紙パンツをはいたまま、ベッドの上で横向きになって寝そべっていた。そばでは若い女性看護師数人が、「あ、目を覚ましたのね、好、好(ハオ、ハオ)」とぼくの方を覗き込んで笑っている。近くには担当の医者もいるので、ぼくは思わず聞いてみる――良性でしたか?

すると丸顔で浅黒い肌の小柄な医者は、すぐに返事をしてくれた。

「対、対! 没問題(ドゥイ、ドゥイ! メイウェンティ)」

うん、良性だ。大丈夫だよ、と。

二〇〇五年十二月十三日。この町に住み出して一年近くが経とうというときのことだった。ぼくが初めての手術を受けたこの場所は、中国南西部、雲南省の昆明(クンミン、こんめい)だった。

大腸の危険信号といえる血便を確認したのはその三ヵ月ほど前の九月、昆明のぼくたちの部屋のトイレでのことだった。

それ以前にもちょっと怪しげな便はあったものの、唐辛子かな、といつも自分をごまかしながら過ごしていた。しかしこのときは便の半分ぐらいが赤く粘っこい塊で、「なんだこれ?!」と、思わず凝視してしまうほどだったのだ。

いくら雲南料理が辛いとはいえ、さすがにこんなに唐辛子は食ってないな、と唐辛子説は一瞬で消え去り、もはや血であることを認めざるをえなかった。

赤茶色い自分の便のグロテスクな姿が頭から離れず、「あれは、やばそうだなあ……どうしよう、どうしよう」とウジウジしているぼくに、モトコが一喝。

「明日、病院行ってきいや」

その言葉に尻を叩かれるように、翌日ぼくは意を決して、行き慣れない地区までバスに乗り、昆明で一番先進的らしい「昆明市第一人民医院」へ行ったのだった。

緊張しながら医者に会うと、「今日はどうしました?」と、中国語で会話が始まる。ここは昆明で唯一英語が通じる病院だという触れ込みだったので、ではここからは英語でお願いしようと思ったが、医者は明らかに中国語しか話せない。英語OK説はまったくのでたらめだったのかもしれない。それならばと、ぼくも昆明に来て以来勉強してきた中国語をフル稼働させてみたが、全然ダメだ。やれ大腸だ、やれ肛門だ、やれ痔だ血便だ、となると完全にお手上げだった。

よく自分の事情も説明できないまま、医者はいきなりぼくの尻に一〇センチぐらいの棒を差し込む態勢に入っている。びっくりして、ぼくは思わず尻の穴をすぼめながら「うわー!」と叫んでしまった。すると医者と看護師が声を合わせて、こういうのだ。

「不痛、不痛!(ブトン、ブトン!)」

痛くないよ、痛くないってば!

まったく情けない男ね、といった顔で看護師の女性に笑われる。観念して、極度にこわばった身体の緊張を解いて、棒を受け入れ、中を覗いてもらった。入れてもらうと何も嫌がるようなことではなかったことに気がつき、赤面しながら笑ってごまかした。そして、確かにおれは情けない男だなと恥じ入っていると、医者が言った。

「中に痔があるね。奥は見えないから、明日、大腸の内視鏡検査をしよう」

いや、そう言ったはずだ。その場では聞き取れなかったのだが、紙に漢字で書いてもらうと、何やらそうらしいということがわかったのだ。

内視鏡検査――そう、尻の穴から腸へカメラを入れるあの検査だろう。その言葉にぼくはすっかりビビッてしまった。ここからカメラを入れるって? それってみながいやがる痛いやつではないのだろうか?

「内視鏡」というだけでも恐れおののいてしまうのに、中国語でのやり取りだったので詳細もわからない。カメラ入れるってことは深刻なのだろうか。やっぱり痛いのだろうか……。いろいろと怖い想像が膨らんでしまった。でも、もう覚悟を決めるしかなさそうだった。何よりも前日の血便がド迫力すぎたのだ。

家に帰って、ネットを駆使して内視鏡検査について調べてみると、痛い・痛くないの両説が無数に開陳されている。それらを読みまくって、いったいどっちなんだ、とぐったり疲れて眠りについた翌朝のこと。

八時から、もらった下剤を飲み始める。初めに飲んだ硫酸マグネシウムだったかが、この世のものとは思えない苦さだった。それでも、泣きそうになりながら二時間ほどかけて少しずつ飲んでいくと、確かに便は完全な透明になった。そして午後二時に病院へ。

諸手続きを済ませ、古い中学校の校舎のような建物の中を歩いて「胃腸鏡室」と書かれた内視鏡検査室に行くと、検査室の前の廊下は、がやがやと人でごった返している。いったいどーすりゃいいんだろう、とその人だかりを眺めていると、どうもここにいるみなが検査の順番を待っているようだった。

それぞれ自分の受けたい検査内容(胃か腸か。また、麻酔ありの「無痛」か、なしの「普通」か。「無痛」だと少し高い)を示すレシートのような紙切れを手に持っている(中国の病院は前払いなのだ)。もちろん列などはなく、ただ、前の人が終わって検査室のドアが開くと、一斉に「次はおれ!」「次は私よ!」と、押し合いながらそのレシートをわれ先にと医者に手渡そうとしているのだ。

これじゃまるで麺屋の注文と同じじゃないか……。ぼくは激しく面食らった。

そうしてレシートを差し出す中の一人を、医者が「よし、じゃ、次はアンタね。ハイ、中に入って」と指名すると、その五分後ぐらいに検査開始という驚くべきシステムなのだった。しかも、検査中にドアが開いていることもあり、中の様子が廊下まで見えていたりする。カルテも何もあったものではない様子に、さすがに不安になった。

だが、この弱肉強食の世界で検査ベッドに滑り込むためには、なりふり構ってはいられない。ぼくも麺屋の要領で、「おれ! おれ!」と必死に手を伸ばし自分のレシートをピラピラさせて医者の顔に近づける。すると何度目かでついに、「あいよ!」と選ばれ、順番が回ってきた。

恐る恐る検査室に入ると、中は案外近代的だった。だだっ広い部屋には、きれいな白いシーツの敷かれたベッドがあり、その横では賢そうな機器がピコピコと動いている。おっ、なんだ、中はいい感じじゃないか……、と少し気持ちが軽くなる。

すぐに検査用の下着に着替えて、指示に従ってベッドに横になった。「ニイハオー」と比較的陽気な医者が姿を見せ、不愛想な看護師が手早く準備をする。ぼくは保険に入っていたため自動的に「無痛」となっていて、麻酔の針を手の甲に入れられた。

液体が注入されるのを見ながら、どこまで起きていられるか試そうと思った。しかし、「まだまだ……」と思う間もなく、ぼくはすぐに心地よい眠りの中に落ちていった……。

起きたときには、すべてが終わっていた。まったく苦痛はなく、検査は無事に済んだようだった。さっきまでの不安な気持ちはすべて消え去り、にわかに気持ちが上向いた。すごいじゃないか、中国! とぼくは一気に中国医療に信頼を寄せ、安心して「どうでしたか?」と医者に聞くと、「没問題(大丈夫)」と笑顔をくれた。その顔を見て、ぼくはますます気が楽になった。

麻酔が抜けきらないのでしばらくベッドに寝ている間に、検査結果の写真を渡された。明るいピンク色の自分の大腸の写真が四、五カット、一枚の紙に収まっている。診断結果は「慢性結腸炎」。医者は、薬を飲めば治るよ、と言った。

「ああ、なんでもなさそうでよかった……」と脱力して、その写真を眺めていると……、あれ、大腸の壁面から何か突起物が出ているではないか。「没問題」なはずなのに、これは素人目にも何かである気がした。でも、書いてある中国語の説明がわからない。

気になったので、意識がはっきりとしてさあ帰ろうとなったときに、「この突起物はなんですか」と看護師に写真を見せながら聞いてみた。すると彼女は言った。

「ああ、痔ですよ、痔」

思いっきり腸の奥の方にあるのに、である。漢字で紙に書いてもらったので、そう言ったことに間違いはない。おかしいなと思いつつも、検査が終わったことで気持ちを楽にして家に帰ったが、その夜やはり不安になった。

もしやと思い、以前にも相談をしていた胃腸内科・肛門外科の医者の親戚に、メールで検査結果の写真を送って意見を聞くと、すぐに返信が届いた。その中にこんな一文が書かれていた。

「これはポリープですね。将来的に大きくなり少ないながらもがん化の可能性がありそうなものなので、切除をすすめます」

それを読んで、ぼくの身体は一瞬縮み上がるようにこわばった。

がん化の可能性――。

がんなんて自分にはまだまったく無縁で、どこか遠くで起きている話でしかなかったはずだ。まるで、なるべく距離を置こうと思っていた恐ろしい人物が、急に隣の席にどかっと座ってきたような気分だった。いったいどういうことなんだ、おれにがん化の可能性なんて……。完全に寝耳に水な、とんでもないことが自分の中で起こっているんだと意識した。覚悟を決めないといけないような気さえしてきてしまった。

しかし、そんな風にぼくが思ったのは、ただその「がん化」という言葉だけが原因ではなかった。自分自身が身を置いていた状況とも関係があったことは間違いない。というのも、そのときぼくには、自分の生活について、いくつもの不安が渦巻いていたからだ。

旅の中を生き続けたいと、モトコとともに日本を発ってからすでに二年以上がたっていた。

長期の旅をしたいという気持ちが一致して二人で旅に出ることを決めたのちに、無職のままで結婚し、その三ヵ月後に日本を出た。そうしてふらりふらりと日々を送り、いつしか昆明にたどり着き、二人で気ままにに暮らしていた。

ただぼくには旅をする上で大きな目的があった。旅をしながらライターとして経験を積み、ルポルタージュなどを書くことで旅の資金を稼ぎ、持続可能な旅を続けていくこと。そうしていずれ、ルポライターとして自立できるようになることだ。数年の旅が、旅であると同時に、ルポライターとして独り立ちするための充実した修行期間となることを目指していた。一方モトコは、日本での会社員生活を離れ、それまでは考えられなかった長く自由な旅の日々を過ごしたいと思っていた。

旅に出る前、ぼくはライターとしての仕事の経験はほぼゼロに等しく、本当にそれでやっていけるのかどうか、まったくもって未知だった。だからモトコには、こんな約束、というか宣言をしていた。

「旅に出るのが三年ぐらいとして、その間はライターとしてやっていけるかがんばってみる。もしそれでメドが立たなければ、文筆業はあきらめて、日本に帰ったらちゃんと稼げる仕事をする。やるだけやってだめだったらきっとあきらめもつくと思う」

しかし日本を出て二年を過ぎていたこのとき、ライターとしての活動はうまくいっているとはいいがたかった。東南アジアを北上していたときは、それなりに各地で興味深い話題を見つけてルポルタージュを書いて雑誌に載せてもらうということができていたものの、昆明で暮らし始めて以来どうも全然うまくいかない。おそらくこの年は、年収二、三〇万円というぐらいの収入のなさだった。それでも物価の安い昆明に住んでいる分には全然生活はしていけるのだが、ライターとしてほとんどするべきことができていないことにぼくは日々焦っていた。

このとき二十九歳。来年は三十歳になるのだ。

モトコにもちょくちょく、「大丈夫なん?」と言われていた。ただ一方で、食えてるとはいえずとも、日本を出たときのほとんど何も実績がなかったときに比べれば、進展がないわけでもなかったから、もうまるでだめなのであきらめようという状態でもなかったのだ。そして何より、まだあきらめがつく、という気分ではまったくなかった。

自分の性格的な問題や、長い間自分の足かせのようになり続けてきた吃音(どもり)の問題もあって、自分にはこの仕事は向いてないのかな、と思うときも多々あった。でも、切り替えて他のことができるほど割り切りはよくなかったし、まだなんとかなるという気持ちもあった。何もそんなに焦る必要はないんじゃないか、オレのペースでやっていこう、という気持ちが生まれるときもまたあった。

「がん化の可能性」が自分のテリトリーに入ってきたのは、そんなときだったのだ。

その言葉を聞いて、突然時間が、カチッカチッと音を響かせながら時を刻み出したように感じた。人生が急に大きく先に進んでしまったように思えた。たかがポリープで情けない話なのだが、大げさにいえば、がん化の可能性が自分の問題となることによって、人生観が変わったというぐらいのインパクトがあったのだ。自分のもろさを痛切に感じ、ぼくは、右往左往しながら、今後のことを真剣に考えるようになった……。

その後、病院でもらった薬によって血便はよくなったが、ポリープは取らなければとずっと気になっていた。そして一ヵ月ほどが過ぎた十月後半のある日、ぼくにダメ押しを食らわす驚くべきものが体内から出てきた。

これまた部屋のトイレで、大便を終えて流そうと思ってふと便器を見ると、便のなかに一〇センチほどの白いうどんのようなものが二本混じっていたのだ。一瞬なんだかわからなかったが、よく見るとそのうちの一本はヌルヌルと動いている。その姿を見て、ぼくは思わず身震いした。

「うわ、これ、回虫じゃねーか!」

回虫の話は、昆明に来て以来ちょくちょく聞いていた。同年代の日本人の女友だちも山登りをしているときだったかに、屋外で便意をもよおして踏ん張ったら、なんと巨大なミミズのような回虫がひょっこりお尻の穴から飛び出てきたんだよと教えてくれた。その話を聞いたときは、「まったくありえないな、この人は……」と笑っていたのに、八ヵ月ほどの雲南生活によってついに自分の中にも回虫が巣食うようになっていたのだ。

回虫はポリープとは直接関係ないだろうけど、不安を増大させるには十分すぎる役割を果たした。いったいおれの身体はどうなってるんだと、落ち着かなくなり、もうポリープもさっさと切除してしまいたくなったのだ。気が変わらないうちにと、十一月に入ってすぐに再度病院に行った。

すると医者はこう言うのだ。

「いま内視鏡が壊れてるから二十日後ぐらいにもう一度来てくれ」

覚悟を決めて行くと力の抜けるこの返答。さすがだ。が、壊れていると言われればどうしようもないので、指示の通り、翌月に入ってからまた訪ねた。そして今度こそポリープ切除となったのだ。

ポリープ切除は、「手術」というだけあって、前回の検査に比べるとさすがに多少気合が入っていた。検査室に行くと、すでにぼくのポリープ画像がモニターに映し出され、医者が見つめていた。それだけで安心してしまった。

しかも今回は、簡単ながらも手術だということで、同意書のような書類にサインを求められる。「消化管出血、消化管に穴が開く、手術失敗、○×が起きても……」などとおどろおどろしいことが書かれた箇所があったが、医者がそこを指して 「ま、普通は大丈夫だよ」とあたかもたまには起こってそうな様子でぼくに言った。ぞっとしたが、選択肢はないのでサインをした。ぼくだけでなく、一緒についてきてくれたモトコもした。

「よし、いよいよだ」

サインを終えていよいよ自分の番という段階になったが、ぼくは検査用の紙のパンツを、下に自分のリアルパンツをはいたままで着てしまい、看護師に、「あははは、下着は脱ぐのよ」と笑われた。あ、そうでしたか、ははは、と恥ずかしくなりつつ笑って、もう一度脱いではき直していると、もたもたしていたせいか他の人の検査が先に始まってしまい、またしばらく待たされた。

そして今度こそ、ぼくの番となった。モトコが手術を見たいと言うと、「ああ、いいよ」とあっさり承諾される。なぜか今回は麻酔はしない予定だったようで、あわてて、「してください」と頼むと、前回同様、手の甲から麻酔を入れられ、あれよあれよという間に意識が遠のいた。こんな少量の液体で、人間ってなんてやわなんだ……と思いながら、ぼくの頭のスイッチはオフになった……。

手術が始まった。

一部始終を見学したモトコによれば、担当の医者に加え、助手やら看護婦やら、なぜか外科の医者まで合計一〇人くらいで取り掛かった。看護師三、四人はそばに立ってモニターを見ながら、腕を組み合って何か耳打ちしたり、楽しそうに笑ったり。まるで学生の社会科見学ムードだったという。そのせいか、看護師による麻酔追加の作業もどうも危なげに見え、モトコは気が気ではなかった。一方、医者は腸に集中してカメラを挿入していく。だが、カメラは何度も腸の壁にぶつかり、おっとっとな展開に。

しかしなんとか二十分くらいで医者がポリープをつかみ、焼き切った。すると看護師たちから掛け声がかかった。

「好!(ハオ!)」

ポリープは切除された。手術は三十分ほどで無事終了した。そして、ぼくはモトコの声で目を開けて、ポリープが切除されたことを知ったのだった――。

その夜は一晩入院することになった。夕食はなんと、町の食堂と同じ油ギトギトの豪快中華。青椒肉絲(チンジャオロース)と卵スープに、その他三皿の炒め物とボウルに入ったご飯が並べられた。見舞いに来てくれた友だち二人とモトコとともに、「激しく腸に悪そうだけど……」と驚きつつもがっつり食べて、眠りについた。

翌朝。

起きたらいきなり悪寒がして、熱もありそうだった。それでもとにかく帰りたかったので「もう退院していいですか?」と聞きに行くと、「ちょっと待って」と言われ、待たされた。

しばらくすると、多少英語を話す医者が来て、軽く問診。しかしどうも言っていることがよくわからないし通じない。おかしいぞと思っていたら、彼は「腸(=intestine、インテスティン)」のことを、ずっと「インスティトュート(institute=研究機関、原理など)」と言っているではないか……。

仕方ないのでそのまま流し、ぼくは、風邪っぽいことを訴えた。すると、しばらく考えてから、彼はこう言った。

「君はもう一日入院しなければならない」

えっ? と思い、

「いや、お腹は痛くないし、腸もなんともないので、家に帰りたいのですが」

と主張すると、いきなり彼は、

「うん、帰ってもいいよ」

と、数秒で、耳を疑うようなコペルニクス的転回を見せた。「じゃあ、薬を持ってくるから待ってて」と、薬を四箱持ってきた。腸の薬は一箱のみで、三箱が風邪薬だった。

家に帰ってから体調はみるみる悪化し、翌日、翌々日は三九度前後の熱が下がらずにうなされた。症状が完全な風邪なので、寒さ対策を怠ったせいだろうと自分に言い聞かせたが、こう絶妙のタイミングで熱が出るとついつい手術と関連づけてしまいたくなる。いやきっと、何かに感染したにちがいなかった。

いずれにしても、こうしてぼくの身体からはなんとかポリープが取り除かれた。まったく中国の病院はワイルドすぎたが、とりあえず「がん化の可能性」はリセットされたはずだった。

しかし、がんが身近になったことで、ぼくは自分の人生の持ち時間というものを急に意識することになった。ダラダラしていたら終わっちまうぞ、このままではダメなんじゃないか……。

ポリープがなくなっても、ぼくを取り囲むあらゆる不安定さは相変わらずだった。年齢は、さばを読まなければまもなく三十歳。年収は、少しさばを読んでも三〇万円。ライター業はぱっとしないし、そろそろモトコも「もう、あきらめや」と言ってくるかもしれない。何か打開策がなければ、すべてがこのまま中途半端に終わってしまいそうな気がした。

日本を出て、もう二年半。

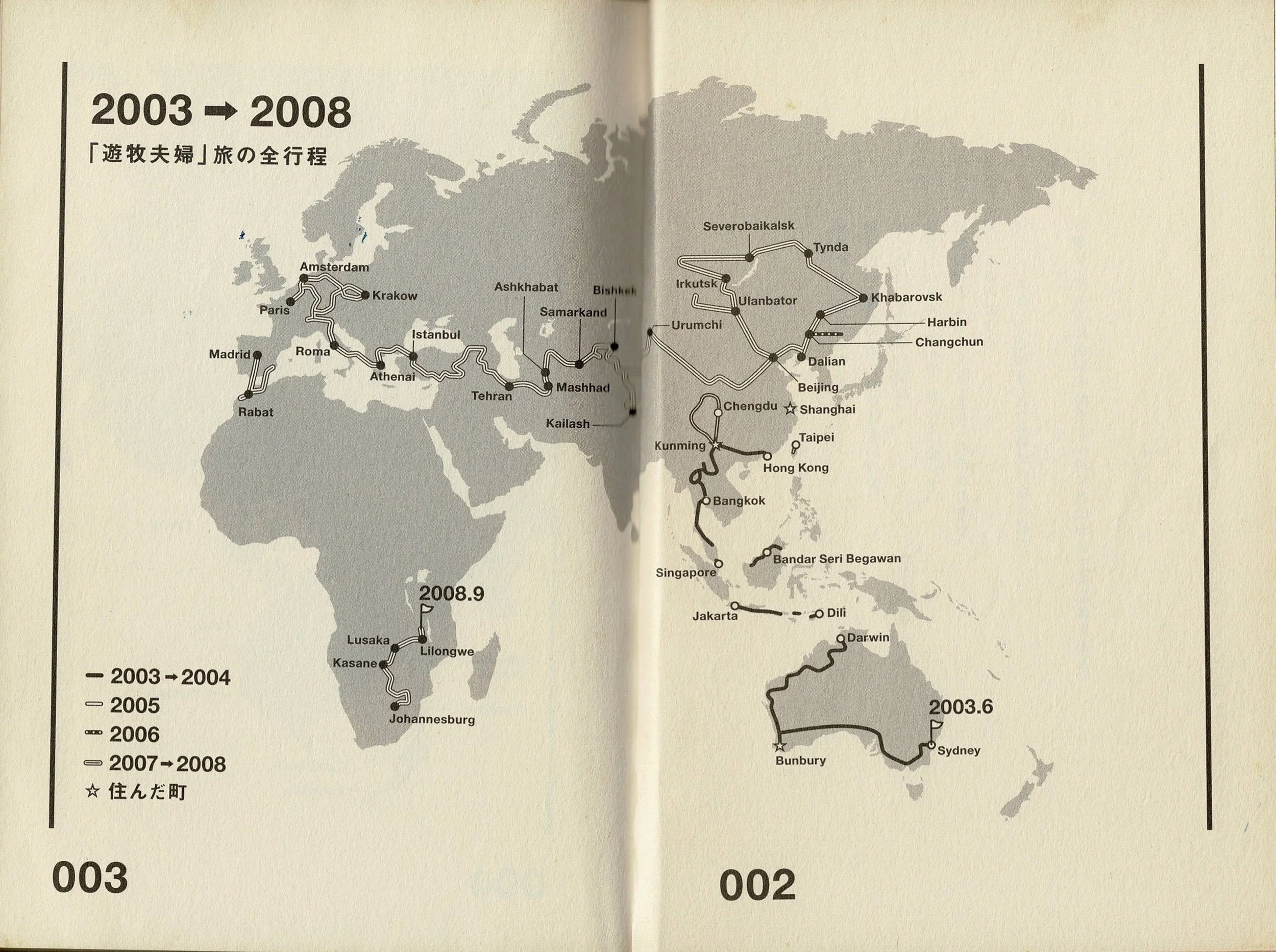

最初の一年、オーストラリア、東ティモール、インドネシアにいたころは、ただただすべてが楽しかった。オーストラリアでイルカと暮らし、オンボロバンで豪州大陸を縦断した。東ティモールでは、誕生間もない国が自ら立ち上がっていこうとする熱気を吸い込み、さらにインドネシア南東部レンバタ島のラマレラでは、人間とイルカの海の上での真剣な戦いに心も身体も揺さぶられた。そのすべてを、毎日興奮しながら味わっていた。そして、シンガポール、マレーシア、ブルネイをへて、タイへ。次なる定住予定の地、中国を目指して、ぼくたちは東南アジアを北上していたのだ。

しかしそのうち気がつくと、旅が、ただの楽しい旅というだけではなくなり、自分たちにとってそれ以上の意味を持ち始める時期に入っていた。だんだんと近づいてくる中国という国が、ぼくらにとって、他の国とは比べられないほど巨大な存在感を持ち始めるようになっていった。

中国を意識し始めたのはいつぐらいからだったろう。明確にどこから、というわけではないものの、東南アジアもだいぶ北に上がり、タイ北部についたころからであったように思う。それはタイが、この旅で訪れた初めての仏教国だったこととも関係があるのかもしれない。そしてタイ北部のチェンマイでの思わぬ仏教体験以来、ぼくらの旅は、中国の向かって一気に動き出していった――。