荻上チキさんのラジオで陰謀論研究の烏谷昌幸さんの話を聞いて思ったこと。

烏谷昌幸さんはこう言います。「トランプが嘘を言ってるのはわかってる。でも彼の世界観を支持する」という<陰謀論を抱きしめる人>が多くいると。

その話を聞いて、陰謀論とは少し違うけど、思い出したことがありました。それは20年以上前、インチキ吃音矯正所について調べてる時に、その矯正所に通う女性に言われた言葉です。

「この矯正所がインチキかどうかを調べることはやめてもらえませんか。効果がないかもしれないということは私も感じています。でも、吃音の苦しさをどうすればいいのかを誰も教えてくれない中、ただこのクリニックの先生だけが、『吃音は治る』って言ってくれたんです。インチキかどうかという事実なんかは知りたくありません。ただわたしにとって、クリニックは神様のような存在なんです」

僕にとっては、この女性の言葉が深く心に残ったことが、いつか吃音についてちゃんと調べて書きたいと思った原点の一つです。当時、自分自身吃音で苦しむ中、彼女の気持ちは痛いほど理解できる部分があったからです。

一方いま、世界の現状を見ると、彼女の言葉はより大きな広がりを持ったものとして迫ってきます。ファクト以上に人を惹きつけるものの力がいかに大きいかを改めて感じさせられるし、自分自身、それは人間にとって必要なものでもあるともと思います。そういう物語を信じることで、人間はなんとか生きている部分があるということを痛感します。

しかしそう考えると、陰謀論の前に、ファクトは想像以上に無力かもしれない気がしてきます。「ファクトがこうだ」と言っても決してかなわない力を陰謀論が持っているとすれば、いったいどうすればいいのだろうと途方にくれてしまいます。

烏谷昌幸さんの話を聴いて、そんなことを思いました。

以下よりYouTubeで聴くことができます。

『荻上チキ・Session』TBSラジオ

【特集】根拠のない陰謀論はどこで生まれ、なぜ拡散するのか(烏谷昌幸)

自分がどんな本を読んできたかについて、京都新聞で記事にしてもらいました

今朝(12月17日)の京都新聞に、これまで読んできた本について、広瀬一隆記者に取材してもらった記事が掲載されました。若い頃、本を読まずに来てしまったけど、大学以降に読み出して、以来出会ってきた本に改めて自分が動かされてきたなあと感じます。

記事の中で触れている本は、登場順に、立花隆『宇宙からの帰還』『脳死』『田中角栄研究全記録』、遠藤周作『深い河』、沢木耕太郎『深夜特急』『敗れざる者たち』、サイモン・シン『フェルマーの最終定理』、角幡唯介『空白の五マイル』。登場する作家は、上記以外には旅中に読む機会がちょくちょくあった作家として、清水一行、村上春樹、ポール・オースター。

立花隆さんは当時大学にいらしたこともあって身近で影響を受けたし、沢木耕太郎さんは記事にもある通り、旅に出る直前に電話をくださって、それが旅中に挫けそうになってもなんとか書き続けてこられた要因の一つでもあり、深い感謝。

また、旅中に安宿に置いてある本は傾向があって、当時(2000年代半ば頃)よくあって結構読んだのが、清水一行、渡辺淳一、村上春樹作品とかだった記憶。清水一行の経済小説はよくあって、当時けっこう読んだ。渡辺淳一も。ちなみにポール・オースターは、日本語の本に出会う機会も少なくなってたヨーロッパ滞在時に原著の『ティンブクトゥ』を確かポーランド古本屋で買って読んだ。当時は英語の本でも、読めるというだけでありがたかった。スマホなかったもんなあと当時の気持ちを思い出します。

村上作品は読んだ土地となんとなく記憶が結びついていて、『ノルウェーの森』は暑かったインドネシア・バリのカフェで、『ダンス・ダンス・ダンス』はマイナス10度くらいの真冬のキルギス・ビシュケクの宿でストーブの前で、訳書の『心臓を貫かれて』はユーラシア横断初期の北京近くの町の宿で、それぞれ読んだ記憶が蘇る。

本と人生の記憶は繋がっているなあと再確認させられました。ちなみに『吃音』を書いてからは重松清さんの作品にも強く影響を受けるように。その重松さんの作品は、一年暮らした中国・雲南省昆明で『流星ワゴン』を読んで心打たれたのを思い出します。

広瀬さん、ありがとうございました!

記事に掲載してもらった本棚の写真も追加しました。

初めてメディアに載った自分の文章を手に… (2001年8月18日朝日新聞「声」欄)

3年前にフェイスブックにアップしたらしく通知が。初めてメディアに載った自分の文章(2001年8月18日 朝日新聞「声」欄)。この翌年に大学院を修了し、03年に結婚、旅立つのだけれど、その際、ほぼこの投稿記事で得た図書券3000円?だけを根拠に、「ライターしながら2人で旅して暮らします」と京都の両親の元へ結婚の了承を得に行ったのは我ながらワイルドだった。

職はなく、旅の予定は3,4年。そして結婚3カ月後に2人で日本を出ますなんて、さすがに一発殴られるかもしれないと覚悟していったら、逆に背中を押してくれるような両親で「行ってきなさい」と。改めてとてもありがたかった。自分もそう言える親でありたい。

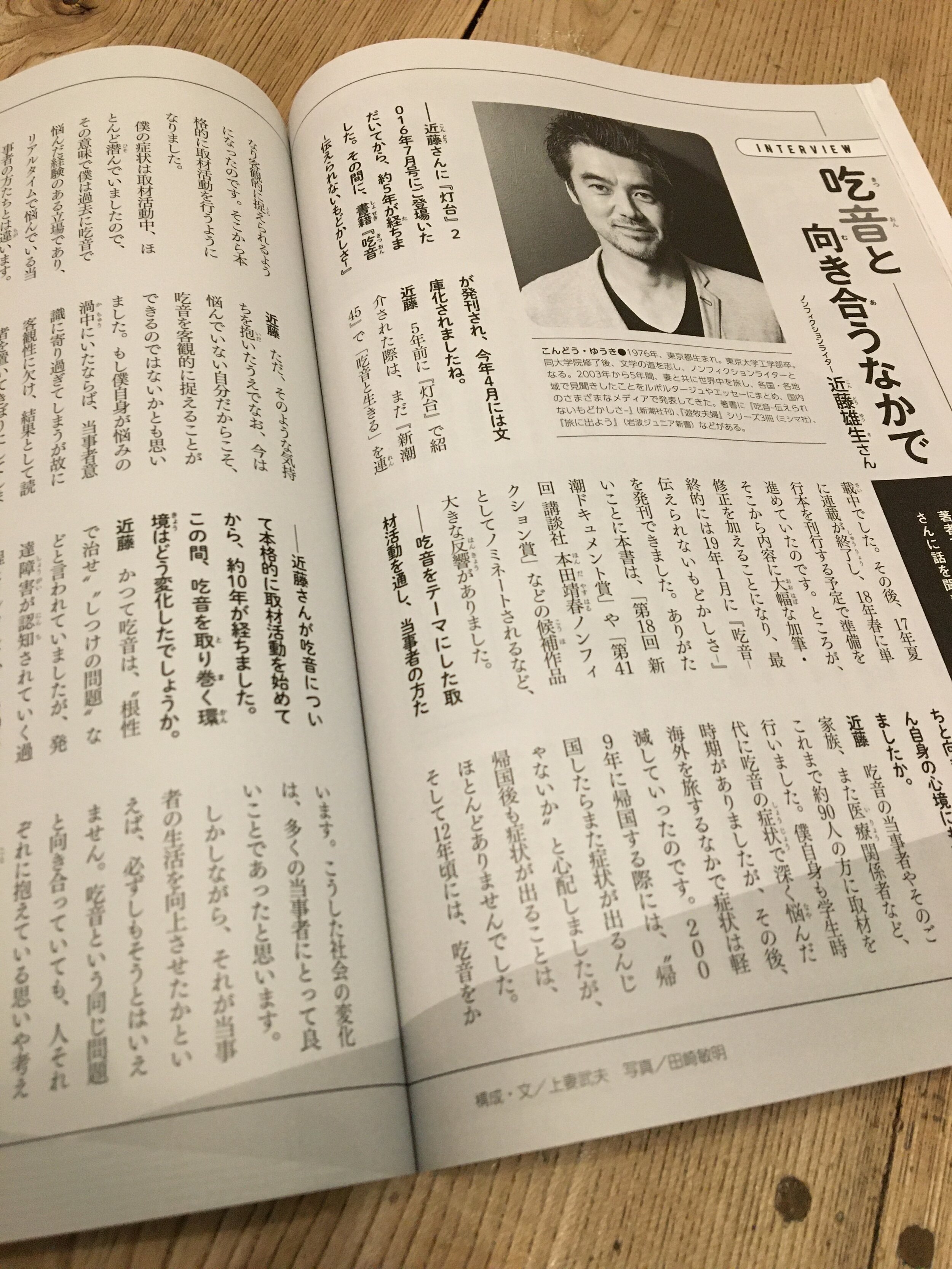

第三文明社の教育誌『灯台』9月号にインタビュー掲載

第三文明社の教育誌『灯台』9月号に、インタビューを載せていただきました。

「吃音と向き合う中で」というタイトルで、『吃音 伝えられないもどかしさ』の文庫化をきっかけとして、ここ数年に感じていることをお話しし、まとめていただきました。吃音がテーマですが、やり切れない出来事が多い中、さまざまな生きづらさを抱えている人をはじめ、他の人への想像力の大切さを改めて痛感している、といった内容を多く載せてくださいました。

1月10日の毎日新聞に『まだ見ぬあの地へ』に関連したインタビューを載せてもらいました。

1月10日の毎日新聞に、『まだ見ぬあの地へ』に関連したインタビュー記事を掲載していただきました。

大学に入るまで本当に一切本を読んでないに近かったので、人生の展開は未知だなとつくづく思います。タイトルの「劣等感」というのは吃音に起因するものです。

<全てのコンプレックスがプラスに転化できるとは簡単には言えませんが、そこから抜けだそうとすることが自分に合った生き方が見つかるきっかけにもなると思います>

オンライン版↓(有料記事)

https://mainichi.jp/articles/20210110/ddm/014/040/018000c

執筆は栗原俊雄記者。写真も同じく栗原さんに、2年前の『吃音 伝えられないもどかしさ』刊行の際のインタビューで撮ってもらったものです。

ありがとうございました。

11月30日 京都新聞夕刊『まだ見ぬあの地へ』インタビュー

月曜日11月30日の京都新聞の夕刊に、『まだ見ぬあの地へ』について、インタビューを載せてもらいました。

行司千絵記者の充実した内容で、感謝です。時間が有限だからこそ生きる原動力が生まれるし感動もする。そして今も、1日1日、記憶に残る毎日を生きたいです。

『まだ見ぬあの地へ』、是非よろしくお願いします。

しかし我ながら年相応の風貌だなあと、しみじみ…。

ラジオ深夜便▽ 『明日へのことば』アンコール <吃音 もどかしさの中で>

NHKラジオの「ラジオ深夜便」に昨年出演させていただいた回が、アンコールで7日早朝に再放送されました。

再放送ながら多くの人に聴いていただけたようでした。

14日朝までは、以下のリンクから聴けるので、よろしければ是非。

【聴き逃し】ラジオ深夜便 | 11月7日(土)午前4:05放送 | 関西発ラジオ深夜便▽ 『明日へのことば』アンコール <吃音 もどかしさの中で>ライター・近藤雄生さん NHKラジオ らじる★らじる

この放送の翌日である今朝、バイデンさんの当確の報が流れました(よかった!)。バイデンさんも吃音で苦しんだことで知られる方だけに、偶然ながら、不思議な縁を感じるタイミングの放送となりました。

早朝4時という時間帯ながら、放送後には『吃音』のアマゾンの在庫が一掃され、すごく多くの人が聞いているのだなあ、と実感したのでした。

月刊「文藝春秋」2月号(1月10日発売)<著者は語る>

刊行から今月で早くも丸1年になりましたが、先週発売の月刊「文藝春秋」2月号(1月10日発売)に『吃音』の著者インタビューを掲載していただきました。

<「思うように喋れないのって、社会から自分が隔離されているような気分になるんです。そういう悩みを抱えている人が、この世界にいることを知ってもらいたかった。」>

引き続き、よろしくお願いします…!

一方、先日書いた通り、

https://www.yukikondo.jp/blog/2020/1/5/2020

最近若干、自分の吃音の感覚が戻ってきた感じがあり、気になってます。ここ一週間くらいは全然そんなことなくてちょっとほっとしていたものの、今日、大学の体験入学の講義をしたら、だいぶ言葉が発せなくて、話しづらく、言葉を言い換えたり不本意な言い方になったりして、普段よりだいぶ消耗してしまいました。もう何年もこんなことなかったのに…。

いやあ、戸惑ってます。。吃音の複雑さ、わからなさを改めて体感してます。

6月12日のめざましテレビ「尾崎図書観」にて、尾崎世界観さんに『吃音 伝えられないもどかしさ』をご紹介いただきました。

6月12日のめざましテレビ「尾崎図書観」にて、尾崎世界観さんに『吃音 伝えられないもどかしさ』をご紹介いただきました。

尾崎さんのご紹介、本当にありがたいでした。

<うまくいかないことがあるときに、直していくということも大事なんですけど、うまく付き合っていくことも大事なんじゃないかなと思いました。言葉にならないものでも、伝えるべきものがあるし、伝わってほしいことがあるので、こういう人たちが実際にいて、悩みながら苦しみながら、誰かに何かを伝えたいと思っていることは伝わってほしいなと思って選びました。>

歌や小説という形で言葉を紡ぎ出して活動する尾崎さんにこのように読んでいただけたこと、嬉しかったです。

吃音を通じて、そして拙著にいただく感想などを通じて、人が人に何かを伝えたいという思いの深さを、日々噛みしめています。

ラジオに出演します。3月28日(TBSラジオ「荻上チキ・Session-22」)、29日(文化放送「大竹まことゴールデンラジオ!」)

『吃音 伝えられないもどかしさ』に関連して、明日(3/28)、明後日(3/29)とラジオに出演させてもらうことになりました。

<3月28日>

TBSラジオ「荻上チキ・Session-22」22時~

特集「吃音~伝えられないことのもどかしさ」近藤雄生×菊池良和×荻上チキ

若手評論家の荻上チキさんが、自分と、電話で出演される"吃音ドクター"菊池良和さんとにいろいろと聞いてくださる流れになる模様です。自分は22時50分ぐらいからの登場になりそうです。

生放送を聞けるのは関東圏だけとなりますが、後日サイト上の音声配信で、全国で聞けるようになるはずです。

<3月29日>

文化放送 「大竹まことゴールデンラジオ!」

13時~15時半

【パートナー】

室井佑月

【言いたい放題】

【メインディッシュ】

近藤雄生

【大竹サテライト】

ラバーガール

【交遊録】

金子勝

(立教大学特任教授・慶応大学名誉教授・経済学者)

大竹まことさんと金曜日のパートナーの室井佑月さんと、拙著についてお話させていただきます。自分の登場は14時30分ぐらいから30分ほどとなる予定です。

大竹さんは、すでに昨日3月26日の放送で、自分の本について熱く語ってくださってました。とてもいろいろ感じてくださっているのが伝わってきて嬉しく、金曜日、緊張感がありますが、楽しみになりました。

ちなみに、昨日の放送では、大竹さんが拙著についていろいろ語ってくださっていると、たまたま?スタジオにいらした氷川きよしさんがラジオに登場され、実は自分も幼少期に吃音ですごく悩んでいた、というお話をされていて驚かされました。

どちらもだいぶ緊張しそうで、うまく話せるか非常に心もとないですが、よかったら聞いていただけると嬉しいです。

(大竹さんの方も関東圏だけになりそうですが、radikoのプレミアム会員の方は場所に関係なく聴けるようです。)

3月6日朝日新聞朝刊「ひと」欄に掲載していただきました。

今朝の朝日新聞2面のひと欄でご紹介いただきました。自分の高校時代からの、密かなしかし大きかった悩みについて、温かく簡潔な文章にまとめていただきました。

当時から親しくしてた方たちには、え、近藤、そんなのあったっけ?って思う方がほとんどかと思います。自分の場合、症状はあまり目立たなかったので、一見わからなくすることはできましたが、就職はやめようと思うほどの大きな悩みではありました。そのギャップを含めて、吃音がある人の苦悩を伝えられればと思い、本を書きました。

<「今まさに苦しんでいる人が読むと、つらい本かもしれません。けれどいかに大変かを伝えることで、結果的に吃音があっても生きやすい社会になればと思ってます」>

高重治香さん、ありがとうございました!

2月10日「京都新聞」朝刊社会面&「週刊金曜日」2月 8日 (1219)号に書評

2月10日の京都新聞の社会面に、『吃音 つたえられないもどかしさ』(新潮社)についての記事を掲載していただきました。(写真掲載の許可を得ています)

また「週刊金曜日」2月 8日 (1219)号に、ライター・武田砂鉄さんによる熱い書評をいただきました。

<「アメリカンドッグ」という言葉が言えず、10年以上買うことができなかったが、ようやく買いに行くことができた、とのエピソードを読む。えっ、それくらい、と思う人は多いだろう。知らないからだ。ならば、知らなければいけない。>(引用)